Autokritik “Peng Griek”

TIGA hari setelah autokritik tentang “peng griek” itu dilontarkan saya masih ragu untuk menulisnya. Ragu karena tak ada media yang mem”blowup”nya. Tak ada yang menurunkan laporan khusus.

Bahkan tak ada satu pun media mainstream yang menerjunkan tim reporternya mencari tahu akar persoalan dari munculnya autokritik itu. Semuanya menganggap biasa.

Biasa juga bagi para jurnalis untuk menuliskannya secara lurus. Berita pukulan datar. Datar yang straight news. Sebuah istilah kerennya untuk produk berIta lima w + satu h. Seperti yang saya baca tiga hari lalu itu. Dan selesai….

Tidak hanya di kalangan medIa di lingkungan para analis dan akademis sama saja. Melewatkannya karena beritanya bukan obyek penelitian yang biasa menjadi kemasan proyek kampus. Ya sudah…

Ya …. di negeri ini persoalan serius dianggap angin lalu. Bukan angin jahat yang memerlukan “peng griek” untuk mengenyahkan. Mengenyahkan angin jahat lewat kerokan. Memerlukan tukang kerok. Bukan biang kerok.

“Peng griek”—dalam harfiahnya berarti duit receh. Duit dalam bentuk logam. Bunyi kring..kring…Recehan yang kita kenal dulu sekali. Ada kelip-ketip-sen dan silakan tambahkan kalau Anda tahu lainnya. Mungkin benggol.

Benggol yang sering menjadi ejekan bagi penduduk miskin di era londo.

Kini “peng griek” itu sudah bermutasi dalam angka seratus-dua ratus-lima ratus dan seribu dalam bentuk rupiah. “Peng griek” yang biasa untuk bayar parkir atau pengembalian belanjaan di indomaret.

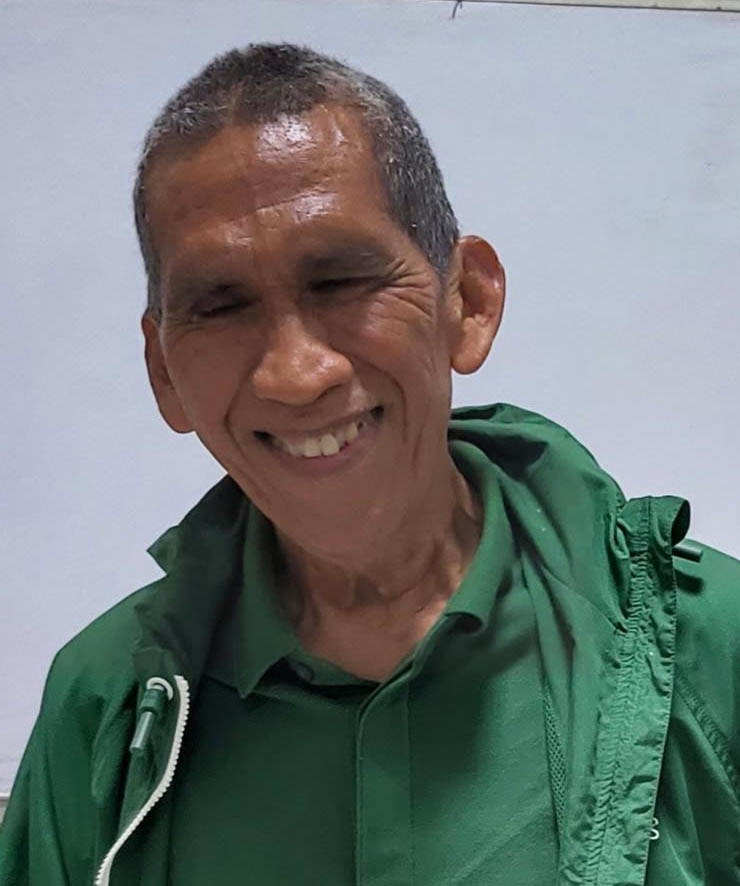

“Peng griek” inilah yang dicuat sebagai autokritik. Oleh seorang penting di negeri ini. Orang penting yang punya posisi unik dalam struktur pemerintahan istimewa. Posisi persisnya “wali nanggroe.”

Posisinya secara struktural, dulunya, pernah saya diskusikan dengan seorang teman jebolan hukum. Spesialisnya tata negara. Dari universitas ternama. Oxford. Posisi wali nanggroe dalam hukum ketatanegaraan kita.

Jawabannya: unik.

Saya mengerti kalau ia menjawab dengan kata unik. Sebab bisa memiliki makna bercabang-cabang. Bisa sebagai pemangku, pengayom atau apalah. Terserah aja.

Sebagai aneuk indatu yang masa kecilnya dibuai dengan syair do da idi, saya pasrah saja. Semuanya kan sudah diatur dalam undang-undang pemerintahan aceh-uupa- yang hingga kini masih banyak ganjalannya.

Yang banyak ganjalannya masih mangkrak di bawah roda karena aturan pelaksanaannya nggak klop-klop. Banyak yang belum dilepas sehingga uupa menjadi multitafsir.

Mangkrak atau nggak mangkrak wali nanggroe itu telah tumbuh menjadi institusi sendiri dalam struktur pemerintahan Aceh. Buktinya bisa dilihat dari fisik bangunannya tempat ia beraktifitas. Megah… Saya nggak tahu apa ada mewahnya.

Nun di kawasan dekat Lambaro sana.

Soal isinya saya nggak tahu. Itu masalah kewenangan.

Di hari lontaran kata “peng griek” itu saya bertanya dan mencari tahu dengan banyak teman. Bertanya nyinyir. Khas wartawan. Wartawan tua.

Yang salah satunya ke pengirim video lewat whatsapp. Yang dijawabnya lewat tawa ngakak. Nggak serius.

Tapi di video itu saya melihat sang wali serius. Mengangkat kedua tangan. Mengembangkannya ke atas sembari menekukkan jemari lainnya untuk memberikan acungan dua telunjuk ke atas.

Penampilannya pun serius. Berbalut jas warna merah dengan dasi bergaris tipis warna senada. Lelaki tua itu berbicara datar lewat sorot mata menyipit dari balik kacamata bacanya.

Tak ada nada menghardik ketika ia mengemas dua kata “peng griek” di ujung kalimat bahasa acehnya. “Peng griek” sebagai bagian dari autokritik yang ia jalarkan ke tengah audiens.

Autokritik yang ia sampaikan ke komunitas politiknya yang eksistensinya mulai mengelupas. Komunitas politik yang lambangnya menempel sebagai latar podium.

Lambang merah dengan huruf putih dan ada dua garis hitam tebal yang di diapit garis putih di bannernya. Di bagian kanan lambang itu tegak kata “partai” untuk mengukuhkan kata Aceh. Partai Aceh.

Dan ini dia penggalan isi pidato autokritiknya yang saya muat utuh:

“Lon kalon, selama nyoe watee geutanyoe ka meuteumee jabatan, tanyoe ka tuwoe untuk peu yang seharus jih taperjuangkan, bek lalee taingat keu kekayaan geutanyoe, yang na taingat sabe peng griek.”

Dalam bahasa indonesianya: “saya lihat, selama ini ketika kita sudah mendapat jabatan, kita lupa tentang apa yang harus kita perjuangkan, jangan hanya kita ingat kekayaan diri sendiri, yang ada teringat selalu soal uang logam,”

Anda dan saya tahu kepada siapa autokritik itu disasar. Dan tahu juga latar depan dan latar belakang dari keluarnya kalimat itu. Kalimat hikmah yang keras.

Kalimat menudingkan telunjuk ke kepala sendiri. Tanpa harus disertai kalimat “hana utak” yang sangat pasaran. Kalimat yang maknawinya sebangun.

Saya tahu wali nanggroe marah. Marah setelah memendamnya dalam waktu yang panjang. Panjang sekali…. Bertahun-tahun usai banyak “toke bangku” mendapat posisi di legislatif dan birokrat puncak. Birokrat yang bisa mengatur proyek.

Saya tahu apa itu yang namanya autokritik. Sebuah kritik yang akan diberikan ke diri sendiri guna untuk melakukan perbaikan dalam kehidupan.

Dalam proses kehidupan, autokritik dianggap bermanfaat daripada menuding atau melemparkan kesalahan kepada orang atau kelompok lain.

Selain itu, dengan memiliki sikap autokritik juga akan melakukan penjagaan lewat taubat, koreksi diri dan memperbaiki kesalahan.

Saya tahu wali nanggroe yang Malik Mahmud mengerti akan autokritik. Auto kritik dalam posisinya sebagai Tuha Peut Partai Aceh di hari itu.

Autokritik untuk kader partai yang memegang berbagai jabatan. Yang terbuai dengan peng griek. “Kita harus kembali kepada cita-cita awal perjuangan, yaitu membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.”

Lontaran kritik ini juga disebabkan kemampuan partai memenangkan kursi, baik legislatif maupun eksekutif terus menurun dalam setiap pemilihan.

Bagi Malik Mahmud kondisi ini harus menjadi renungan bagi memperbaiki diri, serta lebih sigap dan berani dalam menghadapi tantangan perpolitikan lokal usai delapan belas tahun berjuang.

“Waktu delapan belas tahun itu sudah cukup bagi semua kader untuk belajar berpolitik,”sindirnya.

Menurutnya, Aceh merupakan bangsa yang kaya dengan sumber daya alam, termasuk sumber daya mineral dan hasil bumi lainnya. Selama ini orang yang memiliki jabatan tidak mensejahterakan rakyat.

Saya tahu, walau pun sedikit, tentang autokritik dikaitkan dengan obsesi Malik Mahmud dengan kata kesejahteraan. Kata kesejahteraan yang harus diperjuangkan secara elegent. Bukan lewat fasilitas menjadikan orang menjadi “toke”.

Obsesi dari latar perjalanan hidup di Singapura. Ia tahu bagaimana Lee Kuan Yew sebagai seorang pemimpin yang membangun negara pulau itu. Negara kecil yang menjadi sejahtera.

Saya tahu juga Aceh bukan Singapura yang secara geografis luasnya lebih kecil dari Weh. Tahu juga hetergonitas penduduknya. Bahkan tahu pula tentang mindset-nya.

Sumber meraih kesejahteraan versi Singapura adalah mengubah mindset. Saya tidak tahu bagaimana menghadirkan kesejahteraan dengan mindset aneuk nanggroe yang kekayaan alamnya melimpah.

Anda dan Andalah yang mungkin tahu…[]

- Darmansyah, wartawan senior, penulis “Kolom Bang Darman”