Tegangan Tinggi

“Jangan terlalu tinggi,” nasihatnya.

Ia tembak langsung saat jumpa tanpa rencana di pagi itu. Di Keude Kupi Zakir, Jalan Teungku Daud Beureueh, bersebelahan dengan Kantor PLN Aceh. Yang hanya dipisahkan oleh sebuah jalan kecil. Gampong Lampriek.

Tembak langsung itu memang saya rindukan. Sejak lama. Tapi nggak pernah terwujud. Tembak langsung face to face. Tatap muka.

Sebelumnya—seingat saya—ada dua momen yang terlewatkan untuk tembak langsung itu. Momen pertama di kauri walimah anak seorang junior. Ia hanya bisa teriak sambil angkat tangan: “abang dan guru saya.”

Tak lanjut ke bla..bla.. ketika ia menyempal ke sebuah sudut meja dan saya sedang beranjak melangkah pulang dengan gandengan.

Di momen kedua tembak langsung terjadi di Keude Kupi Solong, Ulee Kareng, dua bulan lalu. Ketika saya tersesat jalan menuju ruang privat untuk pertemuan dengan Profesor Kaliandra: Jasman Makruf,

Ia coba mencegat. Menarik kursi sembari berdiri. Please…

Tapi Jasman langsung menggamit saya dan menghela ke mejanya. Buyarlah tembak langsung kedua itu. Padahal saya dan dia sangat ingin kongkow menggali sejarah pertemanan.

Pertemanan yang sudah lama nggak disingkap lagi tabirnya. Tabir yang direnggangkan oleh jarak, waktu, dan kesibukan. Juga oleh kealpaan pergulatan perjalanan usia. Usia manula. Banyak lupanya.

Tapi tidak di ‘Warong Zakir’ pagi itu.

Saya lagi menemani istri ke lab prodia di barisan toko yang sama dengan keude kupi itu. Tempat ia ngendon jep kupi. Ngendon privacy. Bersama anak, istri dan menantu.

Di pagi itu, saya sendiri lagi diayak keroncongan. Keroncongan sebagai wujud kesetiaan terhadap istri. Kesetiaan setengah hati …wk.wk.wk … puasa yang harus dijalaninya sebelum check up.

Si tembak langsung-lah yang pertama melepas umbaran sapa. Usai saya berceloteh dengan pelayan untuk memesan bu gurih.

Saya melirik.. oo..alah. ternyata si tembak langsung.

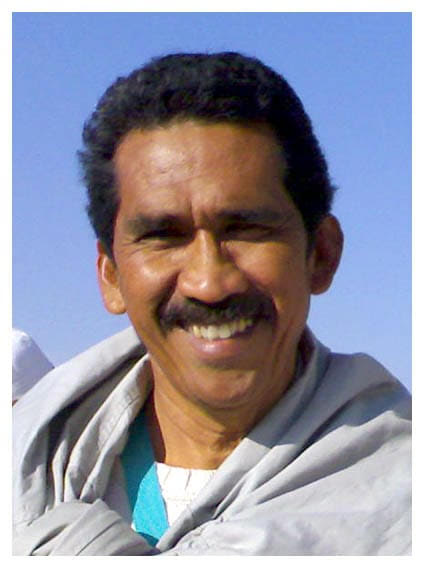

Si tembak langsung: Bustamam Ali. Yang umur kronologisnya kategori junior. Berjarak tujuh tahunan.

Untuk itu ia memanggil saya abang. Panggilan abang itu bukan basa yang basi. Sudah dari dulu. Sejak awal menjadi teman.

Teman yang pernah menikmati honor tulisan saya ketika memulai pilihan jalan hidup sebagai jurnalis. Honor yang kami hambo-kan di keude eungkot paya atau warung minang “surya” di kawasan Peunayong.

Kenikmatan honor ia oralkan kembali lewat senyuman ke anak, istri dan mantu. Yang menyebabkan mereka sedikit nanar dan tergagap.

Nanar juga ketika ia memberi aplaus terhadap goresan saya tentang Hasyim KS. Yang kami sapa dengan “bang hasyim.” Hasym si “Apit Awe” dari Lhok Pawoh yang puisi dan cerpennya sangat menyentuh,

Bustamam Ali memang tak terpisahkan dengan Hasyim KS, Sjamsul Kahar dan saya yang ada di tengahnya, Tak terpisahkan dalam pergulatan menapak jalan jurnalis.

Entahlah… Bus. Begitu saya selalu menyapanya dalam penggalan nama awal.

Bus yang kini telah menggenggam predikat S-3 Ilmu Komunikasi. Doktor. Dari Universitas Brawijaya, Malang. Plus dosen.

Tambah lagi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Di sebuah perguruan tinggi, Universitas Iskandar Muda. Akronimnya Unida. Unida yang kini sudah punya kampus sendiri. Yang dulu kampusnya numpang di Gedung Baperis.

Unida yang merupakan institusi pendidikana sejak tiga puluh enam tahun lalu. Yang kampus barunya di Desa Surien, Kecamatan Meuraxa. Masih bernaung di bawah sebuah yayasan dengan nama yang sama.

Di sanalah, Bus kini berkiprah tanpa melepaskan predikatnya sebagai jurnalis. Kiprah sebagai gurunya wartawan. Guru komunikasi atau jurnalistik.

Bus yang dilantik jadi wakil rektor awal September tahun lalu lebih muda delapan tahun dari saya. Dari umur kronologis ini ia memanggil saya abang. Saya sih oke dengan panggilan ini.

Tapi panggilan guru saya nggak ngah. Kalau dulu saya amin saja. Kini saya bisa jadi risih. Ia tidak lagi di kelas junior. Kelas office boy. Disuruh-suruh. Seperti dulunya.

Tapi kini nggak-lah. Ia sudah menjadi seorang dosen di predikat strata tiga. Doktor. Yang selangkah lagi akan menyandang gelar guru besar. Kan guru besar nggak ada strata. Hanya pengukuhan.

Pernyataan nggak saya ini bukan sebagai kerikuhan. Sebab sebagai guru jurnalistik ia pernah menerima plakat penghargaan dari komunitas wartawan di sebuah hari pers nasional.

Ia memang pantas menerimanya. Sebab bangunan kariernya memang sebagai guru. Guru sekolah menengah pertama ketika ‘dibuang’ ke ‘aceh ketelatan’. E..e..e ..Aceh Selatan. Dan menemukan gandengan dari sana. Lantas membangun gerbong. Hahaha…

Di dunia jurnalistik, Bus memulainya sebagai reporter media lokal. Surat Kabar Harian Atjeh Post. Surat kabar yang dimiliki oleh seorang yang kami panggil kolonel. Yang kini sudah innalilahi….

Di surat kabar sang kolonel ia mulai berkiprah. Kolonel Husein Jusuf. Husein Jusuf yang istrinya selalu kami panggil umi. Umi Salamah yang terkenal sebagai pengelola Radio Rimba Raya di era perang kemerdekaaan, di kawasan gayo, Aceh Tengah.

Radio dengan peralatan sangat..sangat.. sederhana tapi bisa memancarkan siaran hingga ke Thailand dan Malaya lewat pekikan merdeka…

Dari Atjeh Post inilah seorang Bus mulai berjalan menerabas belantara kewartawanan.

Bus yang datang dengan pengetahuan ‘telanjang’ tentang jurnalistik dari sebuah negeri bernama Paru nun di Pidie Jaya sana, dibasuh asa tulis menulisnya oleh Sjamsul Kahar.

Sjamsul yang kini masih menjalani ritual kehidupan jurnalis. Ritual ‘journalist a never die.’

Dia diajak juga melangkah bersama di komunitas kewartawanan bernama PWI hingga mendapatkan press card number one di sebelas tahun lalu.

Menempati berbagai posisi di kepengurusan PWI, Bus akhirnya benar-benar menjadi guru jurnalis. Ia kini memberikan semua yang dimilikinya di bidang ilmu jurnalistik di Unida dan komunitas lainnya.

Di tulisan ini saya tak ingin menulis tentang karier lanjutannya sebagai guru benaran. Guru dalam status aparat sipil negara,

Dan di Zakir Kupi itu juga dalam posisi sebagai guru ia mengingatkan saya tentang sebuah kolom tempat saya meng”hambo”kan catatan. “Kolom Bang Darman”.

Kolom yang dikatakannya punya “tegangan” tinggi. Ia memberi petuah agar direndahkan arusnya. Disederhanakan untuk dalam bahasa santunnya. Agar bisa dicerna oleh banyak pembaca.

Dalam kesempatan itu ia membandingkan tulisan saya dengan Dahlan Iskan si penulis catatan disway.id. Dahlan yang dulunya sebagai teman dalam merintis karier di sebuah majalah ber-jargon “enak dibaca dan perlu”. Majalam Tempo.

Saya terkejut dengan perbandingan dari guru Bus ini. Ia memang mengamati perkembangan junalistik secara jernih. Sehingga saya membalikkan tanya kepadanya.

“Apakah tulisan saya lebih tinggi dari Dahlan?”

“Iya,” jawabnya, ringkas,

Saya terbahak.

Sebab dari sisi apa pun posisi Dahlan lebih tinggi dari saya, Dari posisi jenjang karier jurnalistik saya hanya sesuatu di surat kabar lokal. Dahlan pernah merajai sekaligus merambah sebuah grup media.

Sedang dari sisi peng.. dahlan orang kaya. Punya pembangkit,,,punya property di SCBD… dan punya-punya banyak yang sulit dihitung angka rupiahnya.

Tapi untuk penilaian Bus saya bisa mafhum. Mafhum untuk menghargainya. Menghargainya sebagai pemilik ilmu perbandingan jurnalistik. Bukan “ilmu perbandingan agama.”

Ia bahkan menghargai Dahlan, yang menurutnya, catatan harian di disway bisa masuk di hampir seluruh segmentasi pembaca.

Saya tentu takzim untuk nasihat sang guru. Takzim ketika jadi murid ketika menyandang status “old journalist,”

Jurnalis tua yang menulis usai delapan belas hari “lupa” punya kolom untuk sebuah nasihat guru…[]

- Darmansyah adalah wartawan senior, penulis “Kolom Bang Darman”.