Bla..bla..Non Yudisial

TELAH melewati kajian panjang. Mentok sana mentok sini. Dan telah belasan tahun pula simpang sana dan siur sini. Jalan lurusnya gak juga ketemu.

Itulah beban yang menjadi tanggungan beberapa pemerintahan terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia berat. Kasus yang penyelesaiannya hari ini melalui sebuah rekomendasi. Rekomendasi non-yudisial.

Beban itu, hari ini, telah menemukan jalan sempitnya: non yudisial. Sedangkan jalan lebarnya berupa penyelesaian yudisial masih jadi beban berikutnya.

Mungkin juga pemerintahan lebih berikut dan berikutnya lagi… Atau sampai donya koit gak akan selesai.

Non yudisial bagi yang sudah tahu atau belum tahu adalah: penyelesaian tanpa melalui jalur hukum. Metode penyelesaian model ini menekankan pemulihan korban melalui berbagai bantuan material.

Saya gak ingin membahas studi kasus bagaimana road model penyelesaian ini bisa diwujudkan.

Pengetahuan saya “jongkok” tentang masalah ini. Walau pun pernah kuliah di fakultas hukum tetap saja gak berani menulisnya. Karena di sana ada unsur politisnya yang dinamai kebijaksanaan.

Dulunya saya hanya tahu penyelesaian yudisial. Finalisasinya harus melalui suatu pengadilan khusus. Namanya bisa pengadilan yudisial. Bisa internasional atau nasional dengan kaidah-kaidah hukum.

Saya mendapat potongan postingan rekomendasi non-yudisial yang berserak dalam banyak narasi. Tak tahu bagaimana harus merangkainya.

Termasuk narasi dari menteri agregat yang mengkoordinasikan komite. Sulit merekatnya menjadi sebuah tulisan yang utuh.

Narasinya juga gak bisa saya cerna walaupun berupaya untuk cermat. Sehingga saya hanya menyalinnya bahwa presiden sudah mengeluarkan instruksinya.

Instruksi bernomor dua tahun sekarang untuk sembilan belas menteri dan pejabat setingkat menteri agar mengambil langkah-langkah secara terkoordinasi dan terintegrasi guna melaksanakan rekomendasi.

Rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu. Yang kalau di Aceh kejadiannya semasa negeri ini ditabalkan sebagai daerah operasi militer.

Sedangkan yang berat-berat lainnya saya gak tahu. Ada Talangsari dan entah apa lainnya. Setahu saya jumlahnya ada dua belas.

Rekomendasi itu hasil rumusan komisi nasional hak asasai manusia. Jalur penyelesaiannya non-yudisial menitikberatkan pada korban.

Lantas bagaimana dengan pelaku. Masih katanya, seperti yang saya dengar dan baca, akan diselesaikan secara yudisial sesuai keputusan komisi nasional hak asasi manusia bersama de-pe-er.

Titik berat penyelesaian non-yudisisal adalah pada korban bukan pada pelaku. Titik ringannya berikan bantuan seperti yang dilakukan Jokowi di areal reruntuhan Rumoh Geudong di Gampong Bilie, Pidie.

Bagikan bantuan, tanggung sekolah anak korban, pulihkan kejiwaan keluarga dan lain-lain dan seterusnya. Lantas selesai beban presiden sekarang.

Tentang penyelesaian yudisial yang menyangkut pelakunya tetap dimasalah angka cilaka dua belas. Jawabnya tak ada kata sepakatnya.

Bagaimana harus mencari dan menyeret pelakunya. Siapa orangnya. Di mana rumahnya. Dan apakah Anda tahu orangnya?

Kalau saya disuruh menjawabnya cukup dengan entahlah. Anda cari dan seret sendirilah pelakunya.

Jawaban itu bukan hanya datang dari saya. Terhadap pertanyaan yang sama ini jawaban pemerintah. “Kita tidak akan mencari pelakunya dalam penyelesaian yudisial karena itu urusan pihak lain.”

Apa beda jawaban saya si “plongo” ini dengan jawaban seorang profesor itu. Sama tapi gak sebangun. Sama-sama jawaban lepas tangan.

Jawaban yang diagregatkan dengan permainan kalimat: rekomendasi penyelesaian non-yudisial itu mengartikulasikan pemerintah mengakui peristiwa pelanggaran hak asasi manusia berat telah terjadi.

Pemerintah menyesali.

Ini makin memperjelas bunyi peri bahasa: sesal dahulu pendapatan sesal kemudian tak ada gunanya.

Khusus bentuk penyelesaian masalah hak asasi manusia berat yang diluncurkan itu sebagai bentuk penyelesaian kick off. Itu bisa saja bentuknya taman belajar atau living park tentang hak asasi.

Saya sendiri baru tahu ada istilah “kick off” di sebuah acara.

Yang saya tahu kata “kick off” ada di ranah pertandingan sepakbola. Tendangan yang dilakukan pertama kali untuk memulai permainan di awal babak pertama dan awal babak kedua.

“Kick off” juga terjadi kalau lahir gol. Sebuah kesebelasan langsung melakukan serangan dan tendangan awalan. Tujuan dari serangan ini adalah untuk mengukur kemampuan pertahanan lawan saat menit awal.

Kalau yang dipakai kata “kick off” dalam rekomendasi non-yudisial itu kita “mah” mengerti aja. Tentu ada lanjutan permainan dari golnya penyelesaian non-yudisial ini.

“Kick off” ini sendiri bagi saya adalah potongan postingan. Postingan rekomendasi non-yudisial yang berserak dalam banyak narasi. Sebagai seorang jurnalis dengan pengalaman editor tingkat kesulitan merangkai kata dalam kalimat terasa sumpek.

Termasuk narasi dari menteri agregat yang mengkoordinasikan komite. Sulit merekatnya menjadi sebuah tulisan yang utuh.

Menyebabkan saya bete. Lantas menelepon seorang yang saya kenal. Ia menjadi wakil ketua komite. Ikut membidani lahirnya penyelesaian non-yudisial.

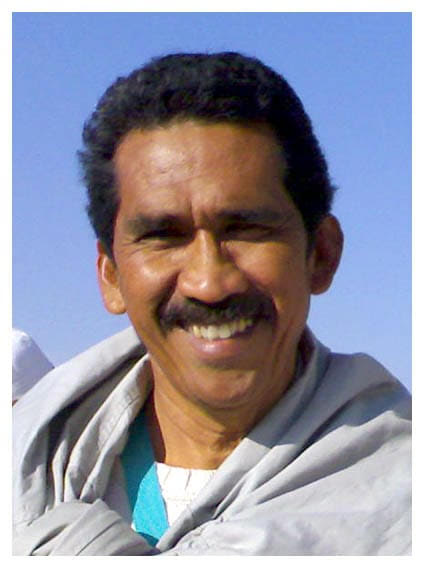

Ia salah satu anak cemerlang yang pernah dilahirkan negeri “ketelatan.” Namanya Ifdal Kasim.

Kariernya sangat-sangat cemerlang di banyak organisasi nirlaba. Dua kali menjadi ketua komisi hak asasi manusia. Seorang pengacara yang gregetnya gak seribet Hotman Paris ataupun Kamaruddin Simanjuntak.

Ia kalem. Sangat kalem untuk ukuran seorang aktifis. Kalemnya, mungkin, datang dari lelehan kultur keraton yang menjadi kampus hidupnya sebagai mahasiswa hingga meraih sarjana dan pendamping.

Dua bulan lalu saya pernah ketemuan. Bla..blaa…blaa.. dalam dialek jamee dan membongkar memori sepanjang jalan kenangan. Asik…

Di kesempatan lain, di sebuah pagi, saya meneleponnya langsung nyambung. Blaa..blaa,, lagi. Topiknya bergeser dari memori kenangan ke masalah simpang kka dan sebagainya.

Tapi di kesempatan dua hari lalu saya kembali meneleponnya. Sangat khusus. Ingin tahu sekalian belajar bagaimana rekomendasi non-yudisial bisa difinalisasi.

Tapi apa daya. Tulisan dering yang muncul di handphone diakhiri dengan denting klik. Lantas senyap.

Dua kali dering itu berakhir klik. Saya tukar dengan panggilan hallo. Dua kali pula tulisan memanggil tak mau tenggelam hingga diakhiri bunyi klok.

Saya tahu empat panggilan yang tersambung itu menjadi pertanda penolakan. Tahu juga ia sangat sibuk. Tahu juga ia gak mau mendahului presiden untuk informasi “depth” mengenai rekomendasi.

Tahu lainnya, ia tak mau terjebak oleh tanya dan jawab bertele-tele sekalian nyinyir dari seorang gaek yang tempat duduknya sedikit ditinggikan. Kan saya seorang abang dari trahnya.

Lantas saya mengutip penjelasan Professor Mahfud tentang rekomendasi dan alasan memilih Bili di Pidie sana sebagai lokasi awal dimulainya realisasi rekomendasi.

Alasan pertama, karena kontribusi penting dan bersejarah rakyat dan Aceh terhadap kemerdekaan. Dua, penghormatan negara terhadap bencana kemanusiaan tsunami.

Alasan ketiga, respek pemerintah yang begitu tinggi terhadap proses perdamaian yang berlangsung di Aceh.

Saya bergumam terhadap ketiga alasan itu dengan satu kata: gombal.

Gombalnya lagi dengan “daleh” yang dikemukakannya, ada dimensi kemanusiaan yang kuat, relevan dengan agenda pemenuhan hak korban dan pencegahan yang sudah, sedang, dan akan terus dilakukan.

Tambah gombal lagi dengan pilihan lokasi. Dikatakannya, merupakan tempat terjadinya aksi pelecehan kemanusiaan yang nantinya akan dibangun masjid atas permintaan masyarakat atau keluarga korban.

Bahkan ketika ia mengatakan di lokasi itu bakal dilengkapi dengan living park yang memuat jejak sejarah saya heng karena menaham mabuk darat.

Mabuk darat karena terlalu banyak maaf yang sudah diberikan Aceh terhadap republik ini. Maaf dari medan area hingga medan tragedi Pulot Cot Jeumpa.

Maaf yang gak perlu dibayar dengan monumen tangga dan sumur tua sebagai pengingat dan pembelajaran bagi masyarakat Aceh. Toh di negeri ini sudah melimpah monumen dan tugu bisu.

Negeri ini memerlukan tugu hidup …[]

- Darmansyah adalah wartawan senior, penulis “Kolom Bang Darman”