“…..Vote” Marzuki

“DIRTY Vote.” Saya menontonnya lewat “youtube.” Sehari setelah tayang. Setelah ditonton enam juta orang. Angka enam juta ini saya baca di media mainstream. Bukan dari hoaks buzzer.

Saya tak tahu di viewr klik angka berapa saya dicatatkan oleh mesin pencari. Mungkin enam juta sekian … dan sekian…. Terserah aja.

“ Dirty Vote” setahu saya sebuah film berjenis kelamin dokumen. Sebutan popnya: genre documenter. Dokumen otentik. Dokumen yang gak bisa bicara. Lantas dibikinkan narasi. Dipanggil orang membacakannya.

Orang yang membacakannya sebenarnya bisa siapa saja. Tapi karena “Dirty Vote” mengungkapkan tentang instrument kekuasaan yang mencurangi pemilihan umum pilihan mereka yang membacakan harus dari akademisi.

Pilihan jatuh pada tiga nama. Ketiga nama itu: Zainal Arifin Mochtar yang akrab disapa Uceng; Bivitri Susanti dan Fery Amsari.

Ketiganya sudah berkelindan dengan persoalan konstitusi. Berkelindan sampai mandi basah.

Secara dokumen ”Dirty Vote” gak ada yang istimewa. Hanya dua puluh lima persen dari kecurangan yang terjadi di pucuk hingga akar kekuasaan. Itu bukan kata saya. Tapi kata seseorang.

Durasinya satu jam empat puluh delapan menit. Diperankan tiga aktor yang namanya seperti saya tulis tadi. Tiga-tiganya berstatus pemeran utama. Gak ada pemeran pembantu. Ketiganya memang bintang.

Posisi perannya setara sepanjang pertunjukan. Sepanjang lima belas fragmen. Ketiganya berorasi secara oral. Dengan gaya casual. Gak dipermak. Ketiganya mengulik data yang tersaji di layar besar.

Gak ada dialog. Hanya monolog. Tapi mengasikkan.

Film ini disutradarai Dandhy Dwi Laksono. Dipanggil Dandhy Laksono.

Dandhy seorang jurnalis. Produk jurnalis investigasi. Berupa tulisan dan film dokumenter. Ia keukeh mempertahankan etik dan kebebasan pers dalam setiap tulisan dan karya film dokumenternya.

Karier jurnalismenya dimulai awal sembilan puluhan. Lahir di Lumajang, empat puluh tujuh tahun silam. Dandhy menamatkan strata satunya di Universitas Padjajaran. Hubungan internasional.

Di samping itu ia juga menempuh pendidikan nonformal dari Ohio University Internship Program on Broadcast Journalist Covering Conflict dan British Council Broadcasting Program.

Ia juga ikut berbagai workshop dan seminar tentang jurnalistik/media di berbagai negara.

Dandhy, sapaan akrabnya, memulai karir jurnalistik di tabloid dan majalah ekonomi bisnis. Lalu beralih ke media radio. Pernah menjadi stringer di Radio Australia.

Lanjut ke televisi menjadi produser berita hingga kepala seksi peliputan.

Ia juga pernah memimpin majalah dan situs acehkita.com—sebuah media alternatif di masa pemberlakuan darurat militer di Aceh

Benang merah karier jurnalistiknya itu meyakinkan saya tentang kredibilitas. Kredibelitan yang kukuh. Keukeh..terhadap godaan. Seperti hari-hari kemarin banyak di antara teman yang jadi ini.. itu…

Keukehan ini terlihat sampai hari “Dirty Vote” tayang. Film dokumenter lima belas fragmen yang menyajikan data dan fakta. Fenomenal. Gaduh dengan comment. Yes comment dan no comment.

Saya gak mau terseret dalam kegaduhan yes dan no comment itu. Hanya ingin menikmatinya. Benar atau salah sajiannya biarlah nurani sendiri yang membisikkannya. Gak perlu keluar dari area mbatin ini.

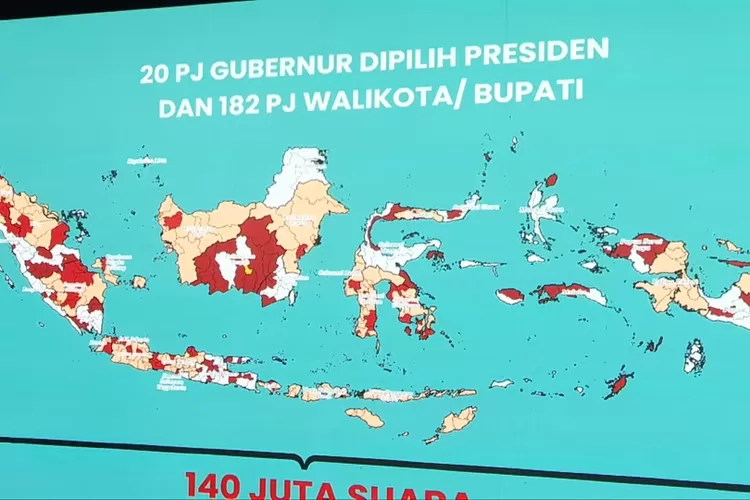

Yang mbatin saya justru sepenggal narasi salah seorang aktor di fragmen dua. Sang aktor Fery Amsari. Beringsut ke panggung dengan sebuah tongkat kecil. Mengarahkan telunjuk tongkat kecilnya ke papan layar.

Suaranya sedikit meninggi ketika bicara tentang penunjukan penjabat gubernur dan bupati/wali kota yang habis masa jabatan menjelang pilpres, pileg dan pilkada.

Saya lupa mengingat narasi sang aktor secara utuh. Cuma yang saya ingat papan layar yang menyajikan peta nusantara. Ada warna-warninya. Abu-abu untuk provinsi dan biru dongker untuk kabupaten/kota.

Abu-abu di ujung sumatera menjadi fokus Fery. Ia langsung menyebut…. “contohnya Aceh.” Ia seperti menghafal script.

“….penunjukan Penjabat Gubernur Aceh adalah contoh dari procedure yang salah.”

Saya membesarkan volume layar youtube. Takzim mengikuti kata per kata yang ia narasikan secara runut. Aksennya yang minang membuat saya lebih mudah menyimak.

Penunjukan ini hanya berlangsung tiga hari setelah sang penjabat ditarik ke Kementerian Dalam Negeri dan harus melepaskan baju tentaranya dengan status bebas tugas menunggu pensiun.

Sang penjabat berpangkat Mayjen TNI-AD. Saya tak ingat apakah Fery langsung menyebut nama sang penjabat di tayangan film itu. Entah.

Kalau gak mari saya ingatkan. Nama si penjabat: Achmad Marzuki. Asal wong kito. Palembang. Sakampuang dengan Mendagri Tito Karnavian.

Sang penjabat saya tahu sudah masuk tahun kedua penugasan. Tahun pertamanya plong… lancar. Menjelang penugasan tahun pertama usai terjadi sedikit gaduh dalam pengusulan di legislatif.

Tapi semuanya terlewati. Rekomendasi dari DPR Provinsi Aceh dianggap angin lalu. Sama seperti pengusulan periode pertama yang sempat masuk angin kemudian dibuang sebagai angin kentut.

Bagi saya “touching” film ini hanya berdentam di narasi penjabat Aceh. Saya sebenarnya hingga finishing di sini. Tapi otak dalam saya berkecamuk kenapa si sutradara sekaligus penulis scrip mengambil sampel Aceh.

Saya menelepon seorang jurnalis junior. Ia masih aktif menjadi sesuatu di sebuah media mainstream. Ia bla..bla.. tentang si sutradara. Dandhy Dwi Laksono.

Dandhy yang masih memelihara link dan hub ke Aceh. Link dan hub inilah yang menjadi alasan contoh kasus Aceh untuk penyimpangan prosedure pengangkatan penjabat,

Saya syukur. Paling tidak ada enam juta orang lebih yang tahu bahwa pengangkatan Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki termasuk cacat prosedure.

Angka enam juta itu spektakuler. Melebihi penduduk Aceh yang lima juta dua ratus sekian orang. Itupun angka akumulasi. Sudah termasuk anak-anak di buaian, orang tua renta plus “atjeher moorden.”

Terima kasih Dandhy….Terima kasih untuk seorang jurnalis kawakan.

Seorang jurnalis yang tahu tentang kejengahan publik. Kejengahan atas suara penantangan yang memakai jurus “kill the messenger.” Sebuah pendekatan ilmu komunikasi publik.

Pendekatan untuk melawan semburan fitnah mematikan. Pendekatan atas orkestrasi perbantahan lewat meragukan kredibilitas seseorang.. Kredibilitas centang perenangnya etika.

Di ujung tulisan ini saya ingin menegaskan kembali tentang “Dirty Vote” sebagai film dokumenter.

Sebuah film yang gak ada sesuatu yang baru. Semuanya telah terjadi. Menjadi aneh ketika mereka yang berkelindan dengan kekuasaan menuduhnya sebagai fitnah.

Padahal jika ingin dibantah, cukuplah dibuat film tandingannya. Bukankah narasi harus dibalas dengan narasi? Bukan dilawan dengan makan siang dan susu gratis.

Proses pembusukkan demokrasi jika mau kita akui memang telah lama disiapkan dengan topeng-topeng kekuasaan yang dikemas dengan gaya pencitraan yang ulung. Kasihan rakyat kecil yang selama ini “terbius” dengan kefanatikan.

Melongok gorong-gorong, membagi-bagikan sepeda, menyebar beras, melempar kaos, menebar amplop semuanya demi tujuan pewarisan kekuasaan untuk anak, menantu dan kelak – siapa tahu – untuk cucu dan cicitnya.

Tidak hanya rakyat kecil berpendidikan rendah yang “dibodohi” elite-elite kekuasaan yang demi menambah pundi-pundi kekayaan dan pelanggengan jabatannya jatuh “rebah” dan “menyembah” kekuasaan.

Saya tidak lagi melihat keteladanan.Yang ada hanyalah pertunjukkan kebobrokan etika dan moral.

Padahal dari sejarah kepemimpinan kita bisa belajar dan memahami arti pemimpin yang tumpul nurani, etika dan moralnya.

Saya ingin mengutip sepenggal pesan dari seorang teman:

“Ketika akal sehat dan nurani diciderai, etika dilecehkan, hukum dikangkangi, kita sebenarnya tidak sedang menjalani hidup yang damai. Kita cuma melanggengkan kebodohan. Bukalah mata hati dan suarakan nuranimu.”

Terima kasih semua…[]

- Darmansyah adalah wartawan senior, penulis “Koloom Bang Darman”