Tapaktuan

Oleh Darmansyah

SAYA terkejut karena ia yang bikin kejutan. Gak ada ba… dan bu-nya tiba-tiba ia menulis tapak kota saya. Kota kecil yang sejak dulunya saya hanya berani menulisnya dengan kata “kampung.”

Lantas ia mengirimkam tulisan itu. Ada hambonya. Seperti mengada-ada. Apalah arti sebuah tapak yang bersambung dengan tuan baginya.

Seperti: apalah artinya sebuah nama . Apalagi nama “kampung” gasiEn bagi ureung kaya.

Saya punya alasan mengatakan tapak dan tuan itu “gasiEn,” Yang dulu sering kami ketawakan sebagai kampung “gaseh umat.” Kampung sayang umat, Sayang ditelantarkan.

“Gaseh umat” sebuah nama gerobak gado-gado yang oleh anak perantauan era enam puluhan diadopsi sebagai nama alias kotanya dalam tegur sapa sembari berhahaha..

Untuk itu pula saya bisa punya alasan pembenar tulisannya itu kejutan. Gak ada angin..gak ada mendung kok ada hujan tulisan.

Alasan lainnya ia jurnalis hebat…di tingkat makrifat. Di tingkat angka dua belas. Melewati angka ipeka. Tentu ia punya sesuatu maksud menuliskannya.

Tambah hebatnya lagi sebagai seorang esais, reporter investigator maupun feature cerpenis ia juga seorang toke. Juragan. Bukan sebagai juragan toke bangku. Juragan muge. Tapi ia juragan donya.

Setahu saya ia tak pernah datang melihat “kampung” itu. Entah kalau saya terserang demensia di sebuah waktu hingga heng. Demensia yang aliasnya pikun. Nyatanya saya belum pikun.

Lantas menulisnya dengan panjang dan memanjang-manjangkannya “nahu” dan “saraf”-nya dengan mengambil perbandingan kota lainnya. Serupa tapi tak sama.

Baris kalimat di tulisannya itu sangat menggoda. Menggiring. Bikin buncah. Khas esai yang konfrontatif dengan gagasan.

Saya tahu ia pernah membaca dan melihat foto-foto lama dan foto baru kampung saya itu. Tapi saya gak ngerti kok tiba-tiba komentarnya selangit. Komentar yang disertai: Tapaktuan…makasih kawan.

Tapaktuan, seperti yang ia tulis dalam sebuah pesan ke saya, mengingatkan dia tentang pantai Waikiki di Hawai. Tempat yang acap ia kunjungi. Pantai Copacobana yang menjadi idola liburannya.

Bahkan ia memberitahu saya tentang liburan terbarunya selama sepekan di Nihi Watu. Nihi Watu yang ia tulis suasananya hening, damai tenteram, alami.

Lantas ingat lagi kampung saya dengan komentar: berada di pesona tiga trap.

Nihi Watu yang di Sumba, Nusa Tengara Timur itu ia tulis: minus hutan rindang. Gak wow tatakan toiletries daun pisangnya Tak terlalu menarik. Keberadaan bunga-bunga talasnya juga gak cantik.

Menurut saya, tambahnya di pesan whatsapp-nya, kampung Anda, berada di perpaduan harmonis alam pegunungan, pantai dan karsa manusia.

Lantas ia saya candai: sebut saja nama kampung saya itu.

“Tapak-tuan,” tulisnya memisahkan kata “tapak” dan “tuan”-nya. Yang lantas saya ayak dia dengan cerita alay tentang “tapa” dan “tuan.” Tapak dan tuan dulunya menyatu dengan koma di atas. Tapa’tuan.

Yang entah bagaimana, saya gak tahu ashbabun-nuzulnya berubah menjadi Tapaktuan. Ashbabun mengenai latar belakang perubahan nama itu.

Padahal sebagai mufassir di tingkat akar rumput di jurnalis, saya terbiasa dengan tafsir dan pemahaman perubahan nama itu.

Mungkin saya lupa memahami ilmu ini untuk menetapkan hukum dari hikmah di balik berubahnya nama itu secara waktu terjadinya.

Ya sudah.. Dan terhadap sang teman saya berdamai usai cerita alay itu dengan menyatukan penulisan kampung saya itu menjadi: Tapaktuan.

Saya luruskan juga letak topografi dan geografisnya secara persisi.

“Tapaktuan itu di Aceh boss… tepatnya Aceh Selatan, jangan semua diklaim sama orang Sumut. Semua urusan memakai uang tunai. Kasian orang Aceh-nya.”

Pelurusan ini saya katakan sebagai harga mati. Sebab ia membuat kata Sumatera Utara-sumut dalam tanda buka kurung dan tutup kurung pada salah satu paragraph tiga baris tulisannya.

Begituuuu indahnya. alam Tapaktuan baginya. Yang bagi saya merupakan perwujudan dari kepingan surga. Kepingan surga yang gak pernah diupayakan menjadi tambang wisata.

Kota itu seperti terusir karena status syariatnya. Saya gak tahu mengapa sesentimentil itu pemikiran saya. Gak nyandak ya. Hehehe…

Sejak dulu di benak saya Tapaktuan itu adalah kota yang penuh dengan gambaran-gambaran “magis”. Juga mistis.

Jika bagi para pelancong kota ini identik keindahan pantai, bukit dan sepetak ceruk daratan dengan cerita legenda maka bagi saya, Tapaktuan identik dengan hal-hal lain yang “sakral”.

Waktu masih kecil, saya banyak mendengar kisah-kisah terbentuknya kota ini. Kuburan tuan tapa, tapak, tongkat , kopiah dan darah naga yang berceceran menjadi batu sirah dan batu itam.

Masih ada lagi Pulau Dua. Pulau yang terbelah dari naga yang terluka. Pulau yang terletak di ujung Bakongan yang jaraknya enam puluh kilometer dari Tapaktuan.

Pulau Dua yang kini menjadi area wisata tapi gak ditata secara tatakrama.

Selain itu Tapaktuan adalah kuburan panjang Tuan Tapa. Yang persis berada di pusaranya memanjang belasan meter ditandai dengan kulit tripang sebesar ember untuk menampung air basuhan muka peziarah untuk memperoleh berkah.

Tuan Tapa dan naga, semuanya berasal dari dongeng. Dongrng pertarungan tuan dengan naga, Entahlah…

Semuanya itu berasal dari kisah-kisah yang saya terima begitu saja. Cerita ketika saya dewasa menjadi pertanyaan. Kemudiannya menjadi mustahil.

Saya tak pernah berkesempatan bertemu dengan ahli sejarah dan peneliti apakah nalar untuk membuktikan kebenaran kisah-kisah itu.

Memori mengenai Tapaktuan hanya saya peroleh dari cerita sambung menyambung. Melalui oral.

Selebihnya, saya hanya mendengar kisah-kisah “keramat” Seperti kuburan Tuan Tapa yang panjangnya belasan meter. Yang dari ujung ke ujung petak kuburan berjejer.

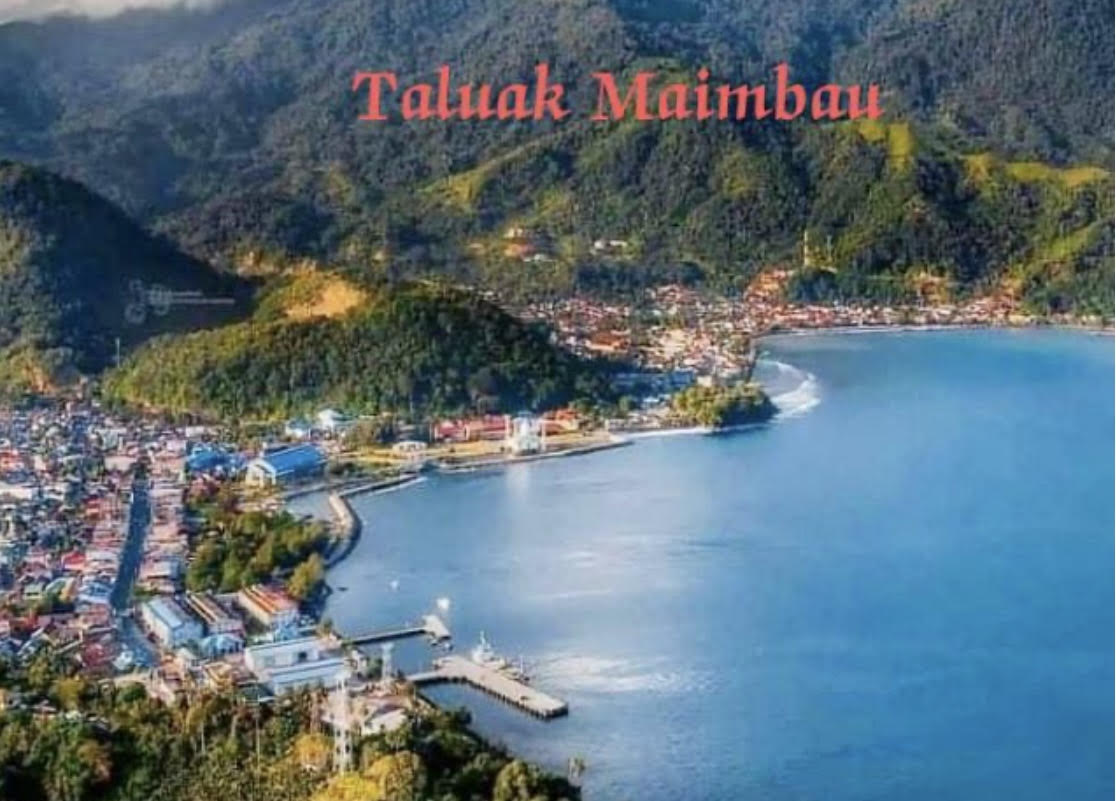

Tidak berhenti-berhenti saya berpikir: apa ya yang membuat kota itu hebat. Di sebuah tahun saya pernah ambil kesimpulan hebatnya karena lekuk pantai di ceruk gunung memanjang.

Ceruk gunung tanah dataran yang pantainya bertubir karang. Ketika senja tiba dan ketika fajar menyingsing ohh.. alangkah indahnya.

Itu penilaian. Tapaktuan memiliki bukit, memiliki hutan dan memiliki pantai sekaligus. Tiga-tiganya dalam satu kesatuan.

Bukit biasanya jauh dari pantai. Bukit yang dekat laut biasanya menghasilkan cliff. Tebing. Tidak punya pantai.

Pantai biasanya tidak punya tebing. Ingat pantai Copacabana dan Ipanema yang mendunia. Atau pantai di Hawaii. Yang jangan Anda masukkan Pantai Indah Kapuk. Pantai yang gak ada lautnya.

Tapaktuan seperti selalu saya tebarkan dengan haho..haho itu, tiga-tiganya bisa dipadu. Bukitnya di bibir pantai. Pantainya di pangkuan bukit. Di dekat paha bukit itu lebat hutannya.

Pantainya pun lengkap. Hasta lengkungnya sepanjang enam kilometer. Pasirnya putih. Bersih. Tidak ada kiriman sampah. Atau plastik.

Di ujung kiri lengkung pantai itu ada tambahan keindahan. Bukit batu. Yang menyempal dinamai dengan batu sirah-merah- dan batu itam. Untuk kemudian ditabalkan menjadi nama kampung.

Sayangnya manusianya kampung saya gak mau membuatnya lebih indah. Gak mau membuatkan jalan turun dari bukit ke pantai. Membiarkannya natural.

Padahal kalau dibuatkan jalan belok-belok dengan penurunan tajam ia akan menjadi ‘lorong’ hijau menuju pantai itu.

Saya pernah mengusulkan agar dibuat restoran di ketinggian. Di lereng bukit. Bisa pilih tempat duduk yang menghadap laut. Bisa mengintip pantai dari sela-sela dedaunan..

Indah sekali. Malam hari, sambil makan malam, bisa melihat bintang.

Bila malam-malam purnama so pasti sinarnya menyorot ke pantai. Membuat kilauan putih: pasir, buih dan gelombang yang menabrak pantai. Suara deburannya seperti misteri alam yang lagi wirid.

Untuk penataan kampung itu saya sebetulnya hanya berimaji dan berspekulasi. Saya tahu: tak mudah untuk mewujudkannya.

Saya benar-benar hanya berspekulasi: kalau ada yang mendengarnya saja alhamdulillah….berarti impian saya bisa direkam.

Kepuasan sejati saya terhadap kota kecil itu hanya ada di dalam diri. Orang perlu melihat ke dalam, yakni ke kesadaran. Di situlah rumah kebahagiaan seutuhnya. Tidak di tempat lain.

Bagi saya juga, Tapaktuan merupakan wujud dari keindahan alam sebagai keseluruhan untuk bisa lestari. Saya punya persepsi sendiri tentang Tapaktuan.

Ia seperti cermin bening yang menakjubkan. Kota kecil yang menangkap mata saya setiap orang. Sungguh, tempat itu seperti dongeng “tapa” dan “naga.” .[]

- Darmansyah adalah wartawan senior, penulis “Kolom Bang Darman”