Resep Lama

Wuahh…untung ada dia. Si dia yang mengajak saya buka bareng di Purwakarta pertengahan Ramadhan lalu. Buka puasa di sebuah restoran alam yang dipayungi kerimbunan hutan jati.

Dia yang menawarkan menu santapan berbuka puasa saya. Pecal khas sunda: karedok. Karedok bumbu kacang dengan sayur mentah sebagai selera kuliner saya yang payah. Kampungan…

Dia ini pula, yang kemarin siang, ketika kami silaturahmi usai puasa syawalan, memberitahu tentang Kawasan Ekonomi Khusus Arun yang ia komentari tanpa greget setelah lima tahun ditabalkan.

Bahkan ia memberi sindiran terhadap kawasan yang disingkat KEK Arun itu sebagai: “gorengan baru resep lama.” Nggak menggoda selera investor tanam modal.

Ia memang pantas menyindir kawasan ekonomi yang ditabuh akan mengakumulasikan investasi lima puluh satu triliun rupiah itu. Sebab nama Arun belum mengelupas dari akar tunjang memorinya.

Penyebabnya, ia pernah menjadi sesuatu, dulunya, di Arun. Ikut merancang sebuah zona industri. Zona Industri Lhokseumawe. Disingkat ZILS. Zona yang sudah terbang ke arash usai menemui ajalnya.

Zona inilah yang diadopsi untuk menjadi KEK dan menjadi pangkal dari simpul pembicaraan kami di rumah makan Rembulan di siang kemarin itu.

ZILS dulunya, seperti saya tahu, ditasbihkan sebagai konsep untuk menyambut gairah ekonomi Aceh yang sedang pasang.

Saya tak tahu apakah KEK Arun juga bagian dari gairah itu setelah sumur tua gas Rancung mengering. Tak tahu juga apakah KEK mampu menarik investor dan jadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah

Dan tak tahu juga ketika ia dikumandangkan sebagai sangat strategis karena terintegrasi dengan Jalan Tol Trans Sumatera.

Bahkan saya makin tidak tahu ketika ia dikaitkan dengan kegiatan industri energi, petrokima, pengolahan kelapa sawit, logistik, dan pengolahan kayu yang diproyeksikan menyerap tenaga kerja puluhan ribu orang.

Bagi saya entah itu ZILS, dulunya, atau KEK Arun, yang kini, ia adalah sebuah telaah riil dari pengalaman pembangunan Aceh yang ternyata meninggalkan endapan daki kemiskinan di pusar komunitasnya.

Daki yang menempatkan Kabupaten Aceh Utara, usai pesta ekspor gas itu, “hanya” mewarisi sebuah kata kunci bernama “kemiskinan” yang tak bisa dienyahkan.

Arun, sebagai simbol sebuah entitas industri, sepanjang eksistensinya memang menjalarkan dilema dalam ekonomi “pasang naik” dan “pasang surut” Aceh, terutama zona industri, dan menjadi obyek penelitian, seminar dan panel yang tak pernah habis-habisnya.

Mungkin para ekonom, peneliti ataupun LSM, bisa dengan mudah mendapatkan lahan untuk menjual proposal karena seksinya kawasan itu yang merangsang berahi untuk mengemasnya secara apik.

Kemasan yang high retoric tentang hilangnya kemakmuran di kawasan itu.

Kehilangan sebelum atau setelah perginya momentum big economy booming atau ledakan besar ekonomi yang tidak pernah melelehkan komunitas kemiskinan di sana.

Kemiskinan yang diamini secara gradual oleh para pengamat, baik yang berbasis ekonomi regional, sosial-ekonomi, ataupun sosial-budaya, lewat sebuah kata yang dihaluskan pengucapannya, eufumisme, sedikit munafik dan diucapkan dengan intonasi rendah tetapi dengan nada pilu, “kemiskinan struktural”.

Sebuah diagnosis yang kita tidak mau terlibat dalam peristilahan dan debatnya, apakah bercirikan kemiskinan parsial atau struktural.

Namun yang pasti, bersamaan dengan runtuhnya simbol monumen industri Arun, kemiskinan itu akan tetap tinggal menjadi bagian dari sebuah negeri setengah “paria” bernama Aceh Utara atau Aceh secara menyeluruh.

Hari-hari pasca-Arun, kita hanya akan mengenangnya dengan jenaka tentang kisah sebuah fase dari ledakan ekonomi di zona industri.

Fase yang nantinya meninggalkan umpatan sebagai the failed developmentalism case, kasus pembangunan yang salah arah dalam memori yang cacat.

Kecacatan ketika di dekade itu kawasan zona Arun pernah mencatatkan pendapatan per kapita tertinggi di Indonesia dan dibangga-banggakan sebagai simbol kemakmuran semu, dan kini menguap entah ke mana.

Ledakan ekonomi Arun, yang saya sepakat sudah the lost of development atau lenyapnya pembangunan Aceh di dekade lalu.

Pembangunan, yang saya catat, menyimpang dari karakter kultural, rural development (pembangunan pedesaan), yang menjadi inti kehidupan masyarakat Aceh, terutama Aceh Utara.

Pembangunan yang sudah kehilangan harakat dan tidak pernah mendatangkan manfaat besar. Yang pijakannya di basis pertanian dengan komoditi unggulan dan membangun industri pengolahan di hilirnya tak mendapatkan posisi tawar yang lebih tinggi.

Saya setuju ke pendapat bahwa momentum pembangunan di era Arun untuk memakmurkan Aceh, dan kekhawatiran akan terjadinya pengulangan di era otonomisasi, yang saya sebut sebagai era federalisasi.

Era dimana harga slogan NKRI yang dibayar lewat “pelumas” APBN sebagai kompensasi dari kehilangan pajak hidrokarbon

Yang sejak lima tahun lalu ditransfer jumlah besar dan hari-hari ini sudah mulai dibayangi kurva menurun dalam tingkat pertumbuhan pembangunan Aceh.

Aceh kehilangan momentum kedua pada post-modernism ini dan menyisakan “pepesan kosong” bagi anak cucunya. Selebihnya, no coment.

Bagi saya, telaah the lost of Arun jangan dijadikan perbincangan debatable secara parsial dengan argumentasi harga mati.

Ia harus dilihat dalam konteks waktu dari kesempatan yang hilang dan harus kembali digiring ke jalan kebijakan yang rasional, di situasi yang irasional.

Telaah ini juga harus membangunkan wacana baru yang lebih komperehensif di tengah romantisme otonomi daerah yang memberi keleluasaan bagi pemerintah “federal” di sini untuk merumuskan konkretisasi pelaksanaannya.

Kita tidak memerlukan sebuah utopia bahwa negeri ini akan bisa dibangun seperti Brunei Darussalam atau mencontoh blue print Singapura yang berorientasi clean goverment. Nonsen itu.

Negeri ini harus dibangun dengan merekapitalisasi realisme yang hidup di masyarakat pluralnya tanpa membedakan garis geografis yang bernama utara, tengah, dan barat-selatan.

Garis yang sering diledek dengan “lembah geurutee” dan “lembah seulawah”.

Harus dibangun sinkronisasi dan “hub” untuk mencairkan sub-kultur dan merekatkan semua aspek ekonomi di masing-masing wilayah sehingga menjadikannya sebagai heteroginitas yang saling memberikan manfaat.

Harus ada kesetaraan dalam membuka peluang pembangunan dengan spesifikasi kelebihan dan kekurangan di masing-masing regional.

Untuk mendekatkan heteroginitas itu, jangan pernah melupakan perbedaan kultural dari masing-masing wilayah, dan itu harus dijadikan isu untuk membangkitkan gairah pembangunan.

Kita harus mengakui adanya keterasingan ketika saudara “tengah” dan saudara “selatan” menjadi tamu dalam peta kebijakan pembangunan Aceh, yang biasanya didominasi oleh kepentingan “utara” dan “timur”.

Kasus ini adalah dialektika dan dilema pembangunan di banyak daerah maupun negara. Tidak pernah ada skema yang pas ketika semua ekonom berdebat kenapa Jawa menjadi “primadona”.

Mereka tahu Jawa menyediakan pasar yang besar, tenaga kerja yang murah, etos kerja yang tinggi dan infrastruktur memadai. Ini sebuah realisme dari pilihan pembangunan berwawasan investasi. Tak ada dalil yang bisa membantahnya.

Kasus Aceh bisa sama, mungkin kalau kita ngotot-ngototan, dan bisa tidak sama. Telisik saja secara demografi. Utara dan timur lebih padat penghuninya.

Infrastrukturnya lebih mendekatkan jaraknya dengan orientasi pasar komoditi Aceh ke Medan.

Kenyataan ini harus dijelaskan secara terbuka, komperehensif tanpa dibumbui sentimen kedaerahan yang sempit. Dan ini yang harus dipahami oleh para penguasa dan personal yang melahirkan kebijakan.

Kita memang tidak harus menjadi apolitis. Jangan munafik atau membantah faktor personal kepemimpinan yang difragmentasi dengan daerah.

Tapi kita juga meminta terjaganya keseimbangan untuk memberi share atau kemudahan lahirnya kebijakan pembangunan yang tidak memihak.

Memang sulit untuk memperoleh sebuah keseimbangan di tengah tingginya harga akomodasi politik saat ini. Apalagi persoalan etnisitas di Aceh selalu muncul ke permukaan sepanjang empat dekade terakhir.

Etnisitas yang biasanya memunculkan rivalitas. Dan sepanjang ia tidak menimbulkan konflik terbuka tak ada masalah. Biarkan saja ia mengendap asal tidak menjadi “endemis”.

Tentang rivalitas ini, tak percaya? Coba amati pascapergantian pejabat di lingkungan provinsi usai mutasi yang akan dilaksanakan oleh gubernur dalam waktu dekat.

Ia akan menjalarkan isu etnisitas tiga kutub besar, selatan-barat, tengah dan utara-timur. Bagi saya, sepanjang ia bisa mendinamisir penajaman kebijakan dan program, no problem.

Untuk itu tak ada kelirunya kita mengangkat isu ini dalam dinamisasi kebijakan pemerintahan Aceh sepanjang ditempatkan dalam kerangka pikiran yang jernih, dan dikaitkan dengan isu besar Aceh pasca-berakhirnya Arun.

Kasus berakhirnya Arun adalah pembelajaran paling unik yang bisa kita angkat untuk mengakarkan bagaimana pergulatan kemiskinan usai kandungan gas mengering di perut bumi Syamtalira Arun.

Dan ditinggalkan oleh sang pemburu “rente” bernama Exxon Mobil yang “perjudiannya”, setelah lebih tiga dekade menyisakan sumur-sumur yang tidak akan mendatangkan break event point atau tidak balik pangkal bila berlanjut untuk dipompa.

Arun memang harus menjadi pembelajaran untuk sebuah negeri yang sedang merayakan romantisme pascaperang.

Pembelajaran yang jangan meninggalkan dakwa-dakwi bagaimana kebijakan dan strategi pembangunan dilahirkan untuk kemudian dilaksanakan.

Strategi yang jangan dikhotbahkan sebagai milik sebuah golongan, tapi halakahkan sebagai milik semua kita di Aceh yang sering dijargonkan sebagai makmue beusare, kemakmuran bersama.

Kemakmuran yang masih mengambang ketika negeri ini berganti rezim dan belum ada sinyal datangnya harapan kemakmuran.[]

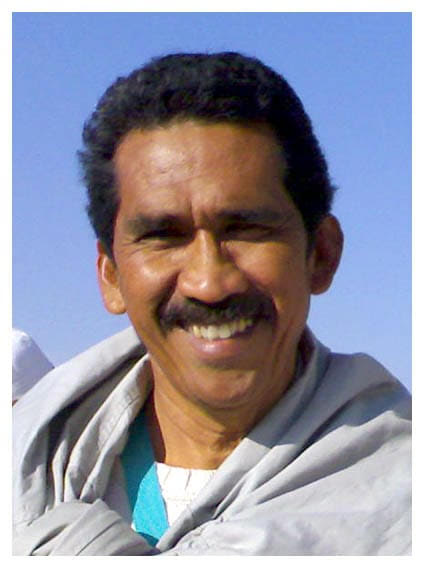

- Darmansyah adalah wartawan senior, penulis “Kolom Bang Darman”