Pulang Kampung

HINGGA hari kami singgah ke warungnya, di ujung pekan pertama syawal kemarin, saya tetap memanggil namanya: Noni. Sapaan sejak dulu. Sapaan ketika ia masih balita cuap-cuap.

Yang cuap-cuapnya tak pernah raib ketika saya bertemu kembali dengannya di hari-hari “pulang kampung.” Pulang kampung nostalgia yang sarat dengan pesan damai.

Si Noni masih imut-imut di injakan usianya: kepala tujuh. Masih lincah mengaduk mi rebus. Mi rebus kuning dan putih dengan “taste” tak pernah berubah. Yang kini nambah dengan menu mi goreng.

Masih berbadan kecil. Agak kurusan dibanding ketika saya ketemu di dua tahun lalu. Mi rebus si Noni juga masih merupakan kuliner wajib saya.

Walau pun, kata seorang teman, mi rebus di kawasan pelabuhan Pulau Kayu, tiga kilometer dari pusat kota Blang Pidie jauh lebih enak.

Bagi saya mi rebus di jepitan pertokoan jalan Blang Pidie-Susoh tak pernah tergeserkan sebagai kuliner “the number one” di otak, hati, lidah, dan uap selera.

Mi rebus yang dulunya saya tandai persis di depan terminal lama kota Blang Pidie.

Mi rebus si Noni adalah warisan ayahnya. A Ciak. Yang ia rawat sebagai pusaka Sang ayah si Noni yang kami sapa dengan si Ciak.

Si Ciak pemilik warung kopi plus mi rebus di Jalan Merdeka Tapaktuan. Dulunya….sekali…

Si Ciak yang ikut menatahkan kuas cat sebagai mural semangat merdeka di dinding pertokoan sepanjang jalan utama kota itu. Semangat merdeka di awal euphoria kemerdekaan.

Tulisan di dinding yang disebut mural karena cara menghamburkan gambar atau lukisannya di atas media dinding, tembok atau permukaan luas yang bersifat permanen.

Mural yang terbaca sebelum barisan pertokoan di Tapaktuan bersalin bangunan dari konstruksi kayu menjadi permanen.

Mural semangat kemerdekaan itu berbeda dengan grafiti. Grafiti yang lebih menekankan hanya pada isi tulisan dan kebanyakan dibuat dengan cat semprot.

Penulisan mural lebih bebas dengan menggunakan media cat tembok atau cat kayu bahkan cat atau pewarna apapun juga seperti kapur tulis atau alat lain yang dapat menghasilkan gambar.

Si Ciak itu bagian dari semangat merdeka saat itu. Ia seorang Cina Kwangtung, yang lebih “tapaktuan” dari saya yang mentahbiskan diri sebagai anak Tapaktuan.

Si Ciak ini, seperti halnya dengan Si Caguak, Si Ciu, Si Atong ataupun Mu Kiam dan Ang Kiu, menyebut sedikit nama dari banyak Cina Kwantung dan Hokian di Tapaktuan adalah anak Taluak.

Mereka meramaikan pluralitas kesukuan “aneuk jamee” di kota itu. Kesukuan yang menjadi sebutan “anak taluak.”

Anak Taluak Kwangtung dan Hokian ini datang lewat jalan melingkar. Bagian terbesarnya datang dari Medan lewat Sibolga dengan terlebih dahulu menyentuh kultur munak barus.

Mereka membangun kehidupan dari strata bawah. Bisa koeli atau apapun. Yang kemudian membangun trah pedagang kecil hingga menengah.

Yang jumlah komunitasnya hampir setengah dari penghuni Gampong Pasar.

Si Noni anak sendiri tidak lagi mewarisi jualan mi rebusnys di tempat ayahnya dulu pernah bersorak dalam pekik kemerdekaan.

Noni telah menggeser usahanya ke Blang Pidie. Berjarak tujuh puluh delapan kilometer dari Tapaktuan.

Pergeseran ini bisa menjadi cerita panjang. Cerita derita si Ciak yang terusir sebagai “jamee” di era “kodon.” Era pemberangusan PKI, menyapu yang berkartu “baperki.”

Saya tak tahu apa si Ciak memiliki kartu “baperki” yang dicap sebagai bagian dari komunis aliran mao. Yang saya tahu demo kesatuan aksi pelajar saat itu meneriakkan usir antek-antek.

Ya antek-antek “baperki.’ Sebuah organisasi yang menghimpun para cina turunan untuk setia kepada rezim Soekarno.

Apakah si Ciak juga antek. Entahlah… Yang pasti ia lari terbirit ketika itu membawa gerbong keluarganya, termasuk si Noni, dengan kapal motor Gunung Kawi ke Sibolga.

Di Sibolga-lah Aciak yang terusir bersama Mu Kiam atau entah siapa nama lainnya menata hidup baru. Menata diri untuk menunggu pasang surut kelindan demo.

Dan ketika pasang itu betul-betul surut, si Noni bersama kakak dan adiknya kembali lagi jadi “jamee” dengan sapaan “baeko”-nya. Tapi tidak “baeko” taluak. Tapi “baeko” susoh yang berdesis.

Berdesis juga usaha kuliner mi rebusnya.

Sebenarnya saya ingin menghabiskan episode ini untuk satu kali tepuk. Tapi di pagi kemarin kehendak itu berbelok. Belokannya muncul di share whatsapp saya.

Rupanya ada seorang mahasiswa yang menulis skripsi tentang Cina Tapaktuan. Namanya Yusmalita. Dia mahasiswi Fakultas Adab dan Humaniora Prodi Sejarah Kebudayaan di Universitas Islam Ar-Raniry

Tulisan bagus secara akademis. Judul: Akulturasi Etnis Tionghoa di Aceh Selatan Studi Kasus di Tapaktuan Aceh Selatan.

Tulisannya itu bagi saya lebih dari cukup untuk memberi penegasan akulturasi cina di Tapaktuan. Namun begitu, akurasinya banyak yang bolong-bolong.

Sebenarnya saya ingin mengisi yang bolong itu dengan data akurat. Tapi kebentur karena pencarian saya terhadap Yusmanita itu untuk bisa saling sapa belum terwujud.

Saya berharap kalau ia membaca tulisan saya ini muncul degup di otaknya untuk bisa menyambung harapan saling sapa.

Paling tidak ia bisa menulis lanjutan hasil kajiannya dengan menutup jalan bolong. Seperti bolong yang ia tulis tak ada sekolah Tionghoa. Padahal sekolah itu pernah ada di kawasan Pasar Baru.

Di ujung jalan menuju kantor pekerjaan umum. Sekolah yang juga menjadi kantor “baperki” yang kemudian disaling menjadi Sekolah Lanjutan Ekonomi Atas. SMEA. Itu salah satunya.

Tapi nggak apa. Saya ingin menyertakan tulisan si Yusmanita ini di bagian kesimpulan dan sarannya secara utuh.

Dan inilah tulisannya itu:

Etnis Tionghoa yang ada di Tapaktuan sudah sejak lama menetap dan mendiami kota Tapaktuan, bahkan ada etnis di Tapaktuan yang nenek moyangnya sudah menetap di Tapaktuan terlebih dahulu.

Etnis Tionghoa yang sekarang menetap di Tapaktuan kebanyakan dari etnis Tionghoa merantau ke Tapaktuan karena menikah dengan etnis Tionghoa yang ada di Tapaktuan yang beragama Budha.

Etnis Tionghoa minoritas yang ada di Tapaktuan beragama Budha. Etnis Tionghoa sangat damai dalam beribadah walaupun etnis Tionghoa hanya beribadah dan sembahyang di rumah masing-masing dikarenakan di Tapaktuan tidak ada tempat beribadah etnis Tionghoa.

Ketika ada hari-hari besar atau hari raya etnis Tionghoa aka bersilaturahmi dengan masyarakat lokal yang ada di Tapaktuan sebagai bentuk etnis Tionghoa menghargai agama masyarakat lokal di sana.

Persebaran etnis Tionghoa di Tapaktuan, terdapat di Gampong Pasar. Di Gampong Pasar tersebut etnis Tionghoa sudah membangun komunitas etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa mendirikan toko-toko tempat etnis Tionghoa berdagang seperti toko kelontong, toko emas, bengkel motor, toko bahan-bahan kosmetik dan lain-lain.

Gampong Pasar menjadi kawasan etnis Tionghoa untuk berdagang dan berinteraksi dengan masyarakat setempat.

Etnis Tionghoa yang ada di Tapaktuan itu kebanyakan tidak lagi memiliki suku atau marga karena etnis Tionghoa sudah lama menetap di tempat rantauan, tetapi ada juga yang masih memiliki marga.

Interaksi sosial antara etnis Tionghoa dan etnis lokal terjalin sangat bagus dan saling berbaur satu sama lain, dan etnis Tionghoa tidak saling mengusik satu sama lain.

Etnis Tionghoa tidak sesekali mencampuri urusan etnis lokal dan lainnya karena etnis Tionghoa sadar bahwa etnis Tionghoa hanyalah etnis minoritas.

Anak-anak keturunan Tionghoa baik itu usia kanak-kanak sampai remaja, juga berbaur dengan anak-anak masyarakat lokal.

Mulai dari lingkungan sekolah maupun lingkungan di luar sekolah. Anak-anak keturunan Tionghoa bersekolah di Tapaktuan sama dengan sekolah masyarakat lokal

Di Tapaktuan tidak ada sekolah khusus untuk anak-anak etnis Tionghoa.

Jadi etnis Tionghoa bersekolah di sekolah negeri yang ada di Tapaktuan. Anak-anak etnis Tionghoa tetap mengikuti sebagaimana anak-anak masyarakat lokal, seperti pakaiannya.

Anak etnis Tionghoa pada saat bersekolah tetap memakai jilbab di lingkungan sekolah sebagaimana masyarakat lokal.

Anak-anak etnis Tionghoa di Tapaktuan hanya bersekolah sampai sekolah menengah atas di Tapaktuan. Setelah lulus etnis Tionghoa akan merantau ke Medan atau ke Banda Aceh untuk melanjutkan pendidikaan.

Tetapi kebanyakan dari etnis Tionghoa melanjutkan kuliahnya ke Medan karena di sana lebih mudah untuk menemukan saudara sesama etnis Tionghoa.

Antara etnis Tionghoa dan etnis lokal di sana saling terjadi akulturasi antara dua budaya yang berbeda.

Budaya etnis Tionghoa di sana sangat diterima oleh masyarakat lokal di sana walaupun budaya etnis Tionghoa kurang ditonjolkan.

Tetapi etnis Tionghoa yang ada di Tapaktuan cenderung lebih banyak memakai budaya yang ada di tempat dimana Tionghoa tinggal, tanpa menghilangkan budaya etnis Tionghoa sendiri.

Hasil dari penelitian tentang” Akulturasi Etnis Tionghoa di Tapaktuan Aceh Selatan” merupakan suatu yang sangat menarik baik dari segi etnis, agama maupun budaya.

Di dalam desa yang kecil hidup dengan rukun di antara banyaknya perbedaan baik agama maupun budaya.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan banyak informasi dan referensi kepada banyak orang. Semoga karya tulis ini bisa bermanfaat bagi pembaca.[]

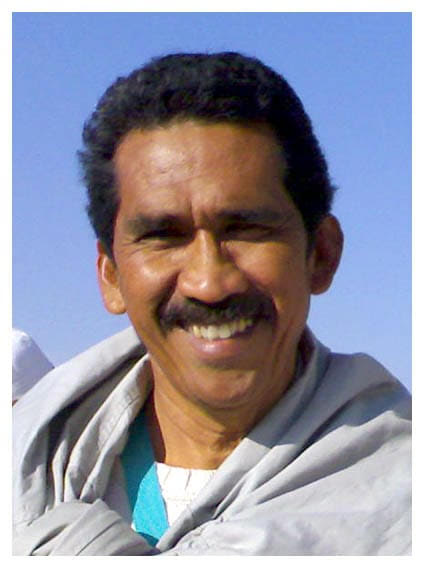

- Darmansyah adalah wartawan senior, penulis “Kolom Bang Darman”