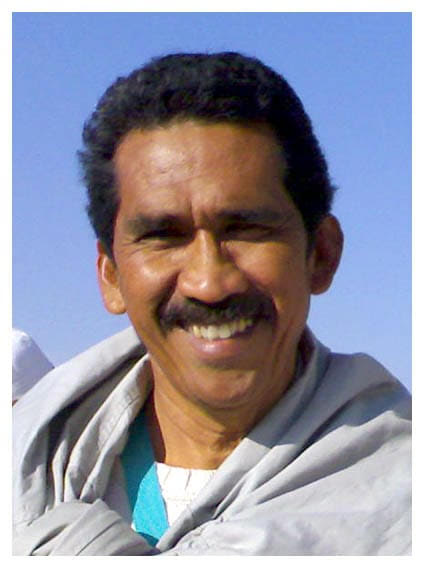

Erdogan Ottoman

TEMAN anak saya. Dulunya mereka sama-sama sekolah menengah atas di Fatih Bilingual School. Atau dikenal dengan SMA Fatih di Lamlagang khusus bagi putra.

Yang kemudiannya berkembang lagi khusus untuk siswa putri di kawasan Teuku Nyak Arif.

SMA Fatih milik sebuah yayasan dengan nama yang sama. Dari nama fatih Anda pasti sudah dapat menangkap aroma Turki-nya. Kehadiran sekolah ini di Banda Aceh usai tsunami.

Bekerja sama dengan orang-orang altruistik dari berbagai latar belakang yang datang dengan misi kemanusiaan mereka mendirikan sekolah bilingual. Dua bahasa wajib. Inggris dan Indonesia.

Peresmian gedung barunya dilakukan dua tahun usai tsunami. Tahun dua ribu enam oleh mendikbud waktu itu, Prof. Dr. Bambang Sudibyo.

Sang teman anak sering belajar ke rumah sembari main games. Teman akrab.

Usai sekolah menengah atas mereka sama-sama memilih untuk lanjut ke Presiden University disingkat PU di Cikarang, Kabupaen Bekasi, Jawa Barat. Yang kini Cikarang-nya sudah mekar menjadi kota industri.

Anak saya dan temannya sama-sama memilih ekonomi tapi beda jurusan. Anak saya akuntansi sedangkan temannya pilih marketing.

Di pertengahan semester pertama kedua mereka mendapat tawaran beasiswa ke Istanbul. Teman sang anak saya mengambil tiket beasiswa sedangkan anak saya sendiri saya cegah: jangan ambil.

Saya beralasan, biar beasiswa itu diberikan kepada anak lain yang kurang mampu. Alasan saya ini klasik bagi orang tua punya anak tunggal.

Untuk mendamaikan gejolak pisah ke Cikarang saja belum selesai. Lantas, nambah harus ke Istanbul, Turki. Nggaklah…..

Teman sang anak dapat beasiswa di Universitas Istanbul. Sebuah universitas Turki berpengaruh di Istanbul. Ia memilih studi manajemen.

Yang kampus utamanya bergaya klasik ottoman dan berdekatan dengan Lapangan Beyazıt di distrik Fatih, sisi Eropa dari kota tersebut. Istanbul sendiri sebenarnya, dulu, adalah Eropa dengan nama Constantinopel.

Kota yang memiliki bangunan katedral yang berubah fungsi menjadi masjid Hagia Sophia. Sebuah masjid, situs budaya, dan sejarah utama peninggalan Bizantium yang juga berada di distrik Fatih

Nama teman anak saya itu Agung. Kini, usai pendidikannya di Universitas Istanbul dengan strata sarjana dua, bekerja di perusahaan konglomerasi Sabanci Holding yang juga memiliki bank terkenal, Akbank.

Agung hingga hari-hari ini masih saling sapa dengan anak saya. Saling kontak person. Mungkin sama-sama kerja di konglomerasi.

Kontak inilah yang saya manfaatkan sejak pekan lalu. Memanfaatkan dengan tanya nyinyir bagaimana kondisi Turki yang panasnya membara lewat persaingan pemilihan presiden antar-dua tokoh.

Recep Tayyip Erdogan, presiden petahana, versus Kemal Kılıçdaroğlu sang penantang. Yang di putaran pertama keduanya tak mampu meraih suara lima puluh persen plus. Hingga lanjut putaran kedua.

Tambah panas. Yang panasnya memercikkan api saling tuding. Saling silang gagasan. Saling dan salang… Yang Anda tahu dari bakar membakar media.

Yang beda dengan saling silang pemilihan presiden di negeri ini. Yang akar feodalisme-nya belum tercabut akar tunjangnya. Di Turki akar feodalismenya sudah dibongkar hingga serabutnya.

Dibongkar oleh Kemal Ataturk. Bapak bangsa Turki.

Persaingan inilah yang menyebabkan sapaan intensifnya saya untuk Agung sering meninggi grafiknya.

Sapaan khas jurnalis. Sapaan yang kadang-kadang nggak tahu etikanya karena selisih waktu antara sana dan sini bisa renggang. Pagi di sini malam di sana. Magrib di sini subuh di sana.

Di tengah-tengah selisih waktu itu bisa tengah hari atau pun dengah malam. Tengah waktu kerja dan tengah lainnya waktu tidur.

Belum lagi kesibukan Agung sebagai profesional yang kadang nyeberang lewat jembatan tol selat Bosporus untuk menjadi warga Eropa.

Dan ketika pertanyaan sampai “last one minute” perhitungan suara yang menempatkan Erdogan sebagai pemilik suara, jawaban Agung berdegup: Ottoman menang.

Ottoman menang?

“Ya…” kata Agung. “Kok Ottoman,” saya menyela.

Lantas, Agung yang sedang makan siang nun di Istanbul sana. Nyambung,” kan Erdogan diposisikan secara personal sebagai Ottoman oleh media.

Posisi Kemal Kılıçdaroğlu?

“Mahatma Gandhi,” katanya.

Saya mafhum yang dikatakan Agung. Mafhum karena keduanya diposisikan oleh media sebagai Ottoman dan Ghandi.

Yang lantas disimpulkan Agung, manalah Ghandi bisa menang di pemilihan Turki yang Islam. “Yang menang pastilah Ottoman,” lanjutnya.

Saya langsung ngah. Ngah juga kata Agung yang menyebut dirinya nggak peduli Erdogan atau Kemal yang menang.

“Saya kan tetap punya katepe Indonesia. Saya hanya punya kartu kerja berbayar dollar bukan lira yang sudah terdepresiasi.”

Tentang inflasi. “Peduli amat. Itu untuk orang Turki.”

Ledek Agung ini memang khas Turkiye. Seperti juga ledekan Erdogan terhadap pesaingnya yang kalah, Kemal. Erdogan menyampaikan selamat tinggal kepada Kilicdaroglu yang kalah empat poin darinya.

“Bye, bye, bye, Kemal,” ledek Erdogan di depan para pendukungnya di luar kediaman dia di Istanbul. Sembari mengatakan: “Satu-satunya pemenang hari ini adalah Turki.”

Dalam pemilu kali ini, Erdogan cukup bersusah payah untuk menang mutlak imbas berbagai krisis yang dihadapi Turki hingga membuat banyak warga yang semula mendukungnya, menimbang-nimbang lagi pilihan mereka.

Erdogan juga ‘dikeroyok’ habis-habisan oleh oposisi yang sejak lama ingin menjegal pemerintahannya.

Dunia Barat berharap Erdogan kalah. Di bawah Erdogan Turki “mbalelo”nya.

Erdogan dinilai terlalu islami. Sebaliknya, penantangnya dianggap terlalu sosialis. Sang penantang menjadi salah satu wakil ketua organisasi sosialis dunia.

Karena itu ia jarang berbicara soal agama. Sampai-sampai ada yang bertanya: agamanya apa.

Sebagai seorang sosialis ia dikenal sangat proekonomi rakyat dan pengusaha kecil informal.

Nama Kemal menjadi sangat populer ketika lima tahun lalu melakukan jalan kaki dari Ankara ke Istanbul. Itu ia lakukan untuk menuntut keadilan dari pemerintah Erdogan yang dianggap otoriter.

Selama memimpin Turki, kebijakan Erdogan disebut sebagai pembaruan Ottoman atau Neo-Ottoman.

Neo-Ottoman merupakan sebuah ideologi politik Turki yang mendukung kembalinya pengaruh budaya Utsmaniyah dalam kebijakan sosial domestik.

Singkatnya, mengembalikan Turki, dari negara sekuler ke negara Islam, melalui kebijakan-kebijakan yang mirip di era Ottoman.

Saat Turki di bawah pimpinan Kemal Attaturk negara ini berhaluan sekuler.

Beberapa di antaranya, dia menghapus pendidikan agama dan mengubahnya menjadi pendidikan umum, menjadikan Hagia Sophia sebagai museum.

Di bawah kendali Erdogan, Turki disebut-sebut menjadi neo-Ottoman.

Pengamat dari Institut Kajian Asia dari Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia, Boris Doglov, menilai Erdogan memiliki kebijakan yang luar biasa.

Erdogan memang tercatat sebagai seorang politikus yang telah membuat langkah besar dalam kebijakan luar negeri: dalam mempromosikan kepentingan Turki, kebijakan neo-Ottomanisme.

Politik luar negeri dan politik dalam negeri Turki dicirikan sebagai ‘neo-Ottoman.’ Dan ia menarik sebagian besar dukungannya dari jantung konservatif Turki.

Kemalis merujuk pada paham sekuler Turki yang dibawa oleh Mustafa Kemal Pasha dan dikenal sebagai Attaturk atau ‘Bapak Turki’.

Tanda itu semakin terlihat saat Erdogan berziarah ke makam sultan Ottoman abad ke-enam belas, Selim I.

Menurut berbagai lembaga think-tank tindakan itu sebagai kepanjangan antara dirinya dan pemimpin Ottoman yang terkenal.

Buktinya, Erdogan mengumumkan Hagia Sophia menjadi masjid dan memicu perhatian internasional.

Selama Erdogan memerintah konsep ‘neo-Ottoman’ kerap digunakan para pengkritik Turki.

“Setidaknya selama dekade terakhir, neo-Ottomanisme telah berfungsi sebagai salah satu alat konseptual utama untuk memahami kebijakan luar negeri Turki,” kata Wastnidge, seperti dikutip Indian Express.

Ia lalu berpendapat, “Baru-baru ini, konsep tersebut juga muncul dalam wacana politik dalam negeri Turki, meski dengan cara yang berbeda.”

Neo-Ottomanisme sebagai sebuah konsep tumbuh sekitar akhir 1980-an hingga 1990-an untuk menjelaskan aspirasi geopolitik Turki.

Istilah itu digunakan negara tetangga Turki seperti Yunani dan Armenia untuk mengkritik Turki.

Dalam wacana geopolitik Turki, penggunaan ‘neo-Ottomanisme’ semakin sering terjadi Namun, istilah ini justru jarang digunakan dalam negeri.

Jarang politikus Turki dan warga menggunakan istilah tersebut dalam debat politik sehari-hari.

Neo-Ottomanisme, seperti dikomentari jaringan televisi Al Jazera adalah ciptaan media Barat,[]

- Darmansyah adalah wartawan senior, penulis “Kolom Bang Darman”