Media Halu

SEBULAN terakhir saya “hunting” untuk bisa bertemu dengannya. Lewat cara estafet. Estafet teman….teman … dan teman.. Teman-teman yang pernah mengenalnya.

Estafet yang di awalnya tak pernah menghasilkan titik terang. Berhari-hari. Berganti pekan. Tak ada informasi valid. Bahkan kedip cahaya informasi pun nggak ada.

Jawaban berantai yang dibagikan oleh teman estafet ke teman estafet lainnya “hang.” Bak terowongan gelap. Yang menyebabkan saya hanya bisa meraba di informasi berkabut.

Kabut jawaban dari mereka yang berestafet: nggak tahu… nggak ingat.. Entah nggak apa lagi, saya nggak ingin nulisnya.

Ada juga jawaban yang nggak lainnya. Isinya tetap informasi buntu: dia sudah pindah rumah dan saya nggak punya nomor handphone-nya.

Tentang pindah rumah itu sebenarnya saya sudah tahu. Saya pernah menelusuri rumah warisan trah istri yang ia tempati di kawasan Tanjung Duren. Informasi tetangganya: sudah dijual.

Saya sendiri sudah mengacak-acak namanya di gadget lewat seorang ponakan mahasiswa informasi teknologi jurusan cyber. Tak ada jejak. Sang ponakan menyerah.

Padahal jurusan cyber di informasi teknologi itu topnya anjing pelacak digital. Saya pasrah dan bergumam dalam doa: hanya jalan langitlah yang bisa menemukan saya dengan si dia.

Si dia yang mencerahkan jalan saya sebagai jurnalis sembari mengajarkan bagaimana cara menulis yang mudah.

Yang petuahnya, menulis itu tidak hanya mudah tapi juga mengingatkan saya tentang mudahnya sastrawan yang bermutasi jadi jurnalis ketimbang jurnalis yang ingin menjadi sastrawan.

Saya tahu ia menjadi jurnalis dari sastrawan. Sastrawan penulis cerita pendek dan puisi.

Si dia yang menghela tangan saya meniti jalanan Jakarta dengan menyediakan waktu setiap pagi ke wisma seni. Taman Ismail Marzuki, Cikini. Wisma seni yang menjadi rumah awal saya di Jakarta.

Sampailah di hari kelima puluh dua. Dua hari lalu saya diberitahu ia masih sehat dan rajin olahraga. Informasi itu datang di hari kondangan anak seorang teman. Di Utan Kayu, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Informasi lewat pesan whatsapp.

Yang saya tahu dan Anda mungkin juga tahu di hamparan Utan Kayu, berada sebuah kantong seni-budaya bernama komunitas Salihara.

Komunitas kesenian multidisiplin yang didirikan seorang sastrawan hebat.

Komunitas kesenian yang saya sering membaca event dan kontennya. Event dan konten yang mengedapankan kualitas isinya. Yang beberapa kali saya jadwalkan untuk bertandang tapi gagal.

Dan untuk kali ini, karena sehamparan dengan lokasi kondangan, saya nggak ingin takziah ke kantong budaya itu gagal lagi.

Alasan kuat saya ke kantong budaya juga dipicu oleh isiannya. Ada institut arus studi informasi, galeri lontar, teater, kantor berita dan jaringan islam liberal.

Saya pernah dberitahu oleh seorang teman yang bolak balik ke sana bahwa komunitas itu secara terus-menerus berupaya menumbuhkan dan menyebarkan kekayaan artistik dan intelektual. Baik melalui pertunjukan kesenian, pameran seni rupa, ceramah dan diskusi dan lewat tulisan.

Komunitas ini juga memelihara kebebasan berpikir dan berekspresi, menghormati perbedaan dan keragaman, serta menumbuhkan dan menyebarkan kekayaan artistik dan intelektual.

Lainnya, komunitas ini ingin terus mengawal demokrasi electoral. Demokrasi untuk kebebasan berpikir dan berekspresi yang masih sering berada dalam ancaman yag datang dari atas maupun dari samping.

Seusai kondangan di bakda zuhur saya mencari masjid dan langsung ke Salihara. Salihara yang punya sebuah café. Kocil. Kedai coffee shop yang satu cabangnya berada di gedung milik komunitas Salihara.

Saya senang dengan kocil karena konsepnya “specialty coffee” yang membuatnya berbeda dari coffee shop kebanyakan. Sajian jenis biji kopi dari rasa yang unik dan berbeda.

Ke kedai kopi itulah saya melangkah sembari celingak-celinguk. Celinguk yang menemukan sosok lelaki dengan koreng di pipi kiri. Lelaki semampai dalam balutan jaket lacoste bertopi converse.

Ia duduk di sebuah meja kecil di sudut kanan pintu masuk kedai kopi kocil itu dengan dua temannya. Mereka asik memainkan jemari di fitur laptop.

Saya sok. Gelagap. Nelangsa. Nggak percaya. Terbata. Terseok mengayunkan langkah ke arahnya. Mendehem. Saling bertatapan. Untuk kemudiann saling teriak meyebut nama panggilan masing-masing.

Seterusnya berangkulan.

Anda tahu sendiri bagaimana sebuah pertemuan antarteman usai melewati sebuah lorong waktu yang panjang. Saya nggak ingin melanjutkan suasanya. Bisa senggukan….

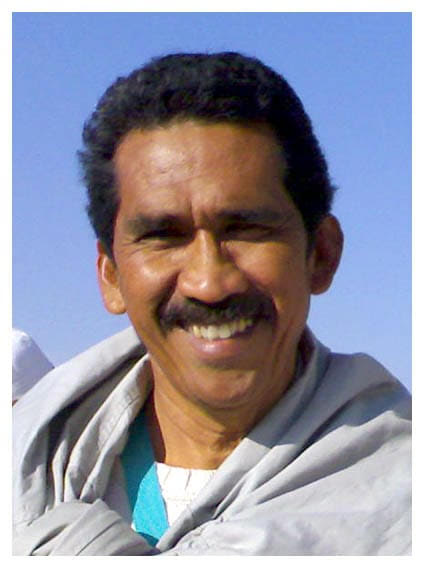

Namanya Jack. Yang dipanggil Jek. Tanpa huruf a dan c diantara j.. dan k. Seperti umumnya nama lelaki di barat.

Nama itu bukan nama hakikah.

Nama hakikah yang tak disertai akte kelahiran, sebab di masa itu belum ada petugas catatan sipil: Zakaria. Yang ia sendiri tak tahu hari, tanggal, bulan dan tahunnya bermutasi untuk disapa Jack.

Bukan hanya mutasi namanya, hari, bulan dan tanggal lahirnya saja ia hanya ngarang. “Tahunnya saya tahu,” katanya pada suatu hari kepada saya. Tujuh puluh lima tahun lalu. Satu tahun lebih tua dari saya.

Zakaria lahir di Tebing Tinggi, Sumatra Utara. Sejak usia muda dia sudah mengakrabi dunia sastra.

Buku-buku karya Hamka dan sastrawan lainnya dilahapnya dan dijadikannya sebagai inspirasi utama yang memotivasi karya-karyanya.

Debutnya sebagai penulis sejak tahun enam puluhan dengan mempublikasikan karyanya ke berbagai media massa. Ke majalah ‘horison’ atau pun surat kabar.

Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di kampung halamannya, dia melanjutkan kuliah di USU-universitas sumatera utara- Medan. Drop out. Nggak lanjut.

Lanjutnya menjadi wartawan di media lokal. Pindah-pindah. Dari koran Medan Baru, Waspada, Analisa hingga mentok jadi kepala biro sebuah media Jakarta yang berkantor di Jalan Perdana.

Saya mengingat sebuah pesannya tanpa agregat. Menulislah. Tulisan yang bersahaja sekalipun bisa mencerahkan. Jaga agar tulisanmu tidak untuk meratap, mengutuk, mendakwa, dan menghukum.

Pertemuan kami di jalan Tuhan itu sekaligus membalikkan kenangan dan nostalgia ke masa puberitas ketika mengaduk. Saking emosionalnya kami saling menggunting bla..bla..bla…

Bla..bla..bla-nya menghilangnya seorang Jek dari dunia penulisan.

“Saya sekarang jadi petapa. Menjauh dari ghibah,” tuturnya diiringi senyum,” sembai meneruskan,” kini saya gagap digitalisasi teknologi dan masifnya penggunaan media sosial.

Melimpahnya informasi di media sosial menyebabkan kepekaan seseorang terhadap berbagai persoalan menjadi tumpul.

“Saya nggak tahu menjelaskannya, tapi menurut saya banyak yang bisa ditulis tentang pendekatan kita secara emosional sedangkan generasi sekarang tidak ”Itu saya yang gak ngerti.”

Ketersediaan informasi yang melimpah saat ini menjadi privelese tersendiri bagi generasi muda.

Lantas ia menambahkan informasi media sosial memang melimpah, tapi siapa yang mengajarkan kita untuk peka? Siapa yang mengajarkan? Bagaimana kita mengasahnya? Apakah itu bisa diajarkan?”

Lantas bagaimana menjalankan jurnalisme yang baik dan benar di tengah tsunami “koran kuning online.”

Alasan inilah yang menyebabkan Jek menjadi petapa. Mengasingkan diri. Dan sesekali turun untuk mencari tahu tentang dunia lamanya di Salihara.

Salihara tempat saya dipertemukan di jalan tuhan dengannya. Dengan Jek yang masih menyisakan koreng bekas terbakar di pipinya. Masih langsing dengan gerak yang makin lamban tapi kukuh saat melangkah.

Ia mengatakan sudah kurang bersemangat lagi menulis artikel ringan yang terkait media mainstream dengan mengandalkan berita sensasional berdasarkan fakta maupun ilusi.

Membaca judul-judul berita yang penuh spekulasi berbumbu hoax, yang mungkin jadi pakem media massa online kekinian.

Saya tahu alasannya ketika media online itu kini telah sedang berproses menjadi “kuningisasi media” secara masif.

Tujuannya bukan semata-mata mengemukakan atau menceritakan fakta, tetapi spekulasi dan ilusi dengan efek kehebohan yang luar biasa di mata pembaca.

Ada bayang-bayang “binatang ekonomi” yang bernama iklan dan bisnis mengendap-endap di sana.

Kalau sudah begini, hilanglah beberapa fungsi media massa: memberi informasi yang akurat, mengedukasi pembaca, memberikan inspirasi, atau mempengaruhi pembaca menjadi lebih baik.

Yang tersisa cuma memberikan hiburan semata. Benar, cuma hiburan, setidak-tidaknya bagi saya sendiri.

Bagaimana saya bisa tertawa bahak-bahak membaca judul-judul berita yang “aneh bin ajaib” itu.

Tentu tidak semua media massa mendadak “kuning” dan terjebak “kuningisasi koran online” hanya demi menangguk pembaca sebanyak-banyaknya dengan patuh terhadap “rezim programmatic” dan “google friendly”.

Ada sejumlah kecil media yang masih mempertahankan jurnalisme yang sesungguhnya meski sedikit demi sedikit sudah bermetamorfosa menjadi media online juga.[]

*Darmansyah adalah wartawan senior, penulis “Kolom Bang Darman”